Les Années Chambon-sur-Lignon

(extraits du livre de Françoise Lévy-Coblentz : « Il y a trois fois vingt ans »)

La ferme du Crouzet

La ferme du Crouzet

Lorsque Georges loua à Monsieur Ferrier la

ferme du Crouzet, l’un des bâtiments annexes était encore occupé par la famille

Héritier en charge des bovins abrités dans la vaste étable

attenante à leur logis. (…) Monsieur Ferrier s’était retiré au Chambon,

abandonnant l’exploitation agricole à l’exception du produit laitier dont il

faisait commerce. Le potager, les terres arables et les pacages laissés en

friche furent inclus dans le fermage. Georges arpenta « ses » terres, retroussa

les manches d’une chemise molletonnée et se mit à l’ouvrage, car l’époque des

semailles approchait.

A quatorze ans, il est facile de rebondir, d’explorer de nouveaux horizons en

laissant libre cours à la fantaisie. Il en alla tout autrement pour Georges et

pour Guite (Georges et Guite Coblentz, parents de l’auteur

NDLR). S’improviser fermier était un pari difficile à gagner. Ils le gagnèrent

au-delà de toute espérance. Cela tenait du prodige. J’étais alors trop

dispersée pour prendre pleinement conscience de leurs mérites.

(…) Plusieurs kilomètres séparaient le Crouzet du Chambon. Pour nous protéger

des intempéries, Guite tailla des pèlerines dans d’épaisses couvertures de

laine teintes en bleu marine. Une précoce chute de neige fut l’occasion de les

étrenner. (…)

Skis, pèlerines, chaussettes, sacs à dos lourdement chargés de livres et de

cahiers nous étions équipés pour la rentrée scolaire 42-43,(…).

Les réseaux (1942-43)

(…) De Lévy établis à Marseille en Simon avant leur arrivée au Chambon, ils

devinrent Fayol en s’engageant dans la Résistance dans leur Q.G. établi à La

Celle, une halte du tortillard qui desservait également le Crouzet avant la

gare du Chambon. Le réseau de la Résistance qui s’organisa dans la région

bouleversa la donne initiale axée essentiellement sur l’accueil des

persécutés.

Le collège Cévenol dut faire face à l’afflux de nouveaux élèves dont certains

aînés avaient des activités dans la Résistance. Plusieurs professeurs vinrent

renforcer l’effectif en place insuffisant, ainsi de André

Hano, d’Olivier Hatzfeld et de notre ami le Hongrois

Georges Vajda,

professeur de langues orientales à l’Ecole des Hautes Etudes puis à la

Sorbonne. Il remplaça notamment pour l’enseignement du latin et du grec le

pasteur Theis, lequel avait pour marotte les traductions de Mr. Bellessort…

mortellement ennuyeuses. Notre classe faute de place dans le bâtiment

principal, était reléguée dans une immense verrière, sorte de serre

désaffectée, dans laquelle un poêle peu efficace maintenait la température

autour de -6°. Nous gardions nos gants pour écrire. Malgré cela nos doigts

étaient éclatés d’engelures. Theis, stoïque, demeurait impassible, sauf le

matin où Puck, notre jeune chien loup m’ayant suivie sur le chemin de l’école

refusa de regagner la ferme. Il faisait trop froid pour le laisser dehors. Je

m’installai au fond de la classe près du poêle et le pris sur mes genoux. I1

s’endormit aussitôt. Arrivée de Theis.

« - Mademoiselle Coblentz, au tableau.

Je refile le chien endormi à mon voisin. Mais au son de ma voix, voilà Puck qui

s’échappe et me rejoint en agitant la queue. Je plaidai ma cause et celle de

mon chien.

- Bon, pour cette fois, passons, mais que cela ne se reproduise plus… ».

Incident clos.

Depuis l’arrivée de Vajda avaient été aménagées des salles de classe annexes et

nous quittâmes notre verrière frigorifique. Vajda était habitué à un auditoire

plus qualifié que le nôtre, mais il sut s’adapter et faire passer des

connaissances qui débordaient les limites du programme scolaire. Il ne donnait

pas l’impression de préparer ses cours, le dialogue primait, donnant à ceux qui

y participaient la chance de progresser rapidement. En dehors des cours, je le

croisais parfois, marchant tout emmitouflé, un livre à la main comme un curé

lisant son bréviaire. Un jour il m’arrêta au passage pour me proposer de me

donner des leçons d’hébreu. Pourquoi non ? Toute exploration de connaissances

nouvelles m’attirait (les maths exceptées). Mon maître logeait dans une petite

chambre sans confort à l’hôtel Barraud sis à l’entrée du village. Enveloppé

dans une couverture, il me montra les lettres de l’alphabet hébraïque, puis

nous passâmes au vocabulaire. - Que la lumière soit… même si ce n’était qu’un

début de lumière, c’était passionnant, distrayant pour Vajda à qui les journées

d’exil paraissaient interminables, car pour ses travaux personnels, il ne

disposait que du contenu de deux valises, ce qui me paraissait énorme mais ne

l’était pas pour lui. Ainsi nos leçons mettaient un peu de distraction dans la

monotonie du provisoire, ce grand savant étant incapable d’apprécier la beauté

du paysage environnant, ce qui me contrariait. Il tendait pour moi le miroir

d’un avenir brillant fondé sur l’étude des langues mortes. Comment pouvait-il

mettre ainsi entre parenthèses les malheurs de la guerre ? Lorsque la

parenthèse se referma, étais-je sous influence en choisissant de m’intéresser

au cunéiforme en première année de fac ?

Durant l’été qui précéda la rentrée 42-43, il arrivait qu’un inconnu traversât

la cour de la ferme pour emprunter l’Allée de la mort qui rejoignait la route.

Un jour que Guite faisait l’appel de ses poules pour leur distribuer leur

pitance : « Andromaque, Iphigénie, Phèdre, Athalie, Agrippine, Bérénice… »,

passe un jeune monsieur de belle prestance, aux yeux clairs et au sourire

chaleureux. Il s’arrête, stupéfait : Albert Camus assistait

pour la première fois à un spectacle où le rôle des tragédiennes était tenu par

des gallinacés ! Il mena son enquête. Les identités furent déclinées de part et

d’autre par l’intermédiaire des Fayol dont Camus partageait les objectifs de

combat. Il menait le sien à Paris, l’état de ses poumons l’obligeait à passer

quelques mois à la montagne. Un ami, l’acteur Paul Oetly

(rendu célèbre dans le rôle du capitaine Fracasse qui fut un film à succès

avant guerre), l’invita à loger dans la modeste pension de famille que madame

Oetly, sa mère, tenait à Panelier. C’était une sorte de petit castel perdu

entre prés et bois, séjour paisible et sauvage. Camus y écrivit « La Peste ».

Panelier n’était qu’à une heure de marche du Crouzet. Il y eut de brèves

rencontres dans la grande salle de la ferme avec cet homme solitaire, à la fois

chaleureux et inquiet, tel qu’en ses œuvres littéraires.

Sans attaches avec les réseaux déjà en place, d’autres arrivants se

dispersèrent sur le plateau. Ceux dont les enfants fréquentaient le collège se

hasardèrent à visiter la ferme du Crouzet. Ces visiteurs désœuvrés vivaient en

marginaux. Guite dénigra une certaine madame G. hauts talons, élégance

citadine, maquillage voyant, coiffure sophistiquée « qui n’était plus de son

âge », voyons ! Georges haussa les épaules.

Au collège, certains « nouveaux » étaient effectivement « voyants » de par leur

nom et le typé de leur visage. Une pensée émue pour Rachel

Guzy dont l’intelligence effaçait la laideur de ses pommettes et de

ses yeux mongoloïdes. Elle se terrait au fond de la classe. Un jour de l’année

44, sa place demeurée vide inquiéta sur son sort. Elle s’était esquivée pour

réaliser son rêve de Terre Promise.

Un autre de mes camarades, de quelques années mon aîné, qui préparait

brillamment math élém. (plus souvent dans une planque du maquis qu’au collège),

était un rescapé d’un camp de « rééducation » russe. Il avait réussi à s’en

échapper et à traverser la Russie et toute l’Europe en guerre pour gagner la

France, symbole des Droits de l’Homme. Par amitié, il me conseilla de quitter

ma famille sur le champ, de me libérer de toute entrave parentale, considérant

qu’à mon âge ( !) il était inconcevable d’être encore sous tutelle. Rompre le

cordon ombilical afin de se construire une vie personnelle. C’était son

expérience, il ne l’avait pas choisie, mais considérait comme des rites

initiatiques les épreuves inhumaines qu’il avait surmontées. Plus tard, il

parvint aux postes les plus élevés de la physique moderne et son nom,

Alexandre

Grothendieck, connu de la presse scientifique, le fut également

des médias en mai 68.

(…)

Ces quelques anecdotes montrent le désarroi qui régnait dans l’esprit de

certains jeunes. Nos maîtres en étaient conscients. Un test imaginé par notre

professeur d’histoire, Daniel Isaac (fils de Jules Isaac

l’auteur des manuels scolaires « Malet et Isaac ») est significatif à cet

égard. Sa question est la suivante : - Vous êtes suspecté d’avoir caché ou aidé

des juifs et des réfractaires. La milice se présente chez vous pour enquêter.

Quelle sera votre attitude sachant que vos réponses engagent votre

responsabilité quant aux chances de survie de personnes en danger. » Les

défenseurs des persécutés furent largement majoritaires, se disant prêts à

risquer leur propre vie. Cependant mis à part les persécutés potentiels, il y

eut deux ou trois abstentions. On découvre ainsi que pour Christiane X, le

devoir de vérité prévaut sur toute autre considération. Elle s’interdit de nier

ses actes quelle qu’en soit la conséquence : Christiane X de tous les dangers !

Elle ne réalise pas l’énormité de ses paroles. Tollé général. Isaac tente de

ramener le calme. Suit un cours de morale sur le thème de l’éthique dont les

règles appliquées sans discernement menacent de conduire aux pires dérives.

(…)

L’ANNEE 42-43 REVISITEE AUTREMENT

L’autrement de l’année scolaire 42-43 se résume à quelques épisodes d’un vécu adolescent revisités dans le désordre trois fois vingt ans plus tard. Demi-pensionnaires « Chez tante Soli », une maison d’enfants dirigée par Milou Sèche, le camarade de la jeunesse stéphanoise des trois sœurs Samuel (NDLR : Patronyme du père de Guite), Jean et moi fraternisions avec des garçons et des filles venus d’horizons divers. Les sujets politiques et religieux n’étaient jamais abordés dans ce milieu disparate où la tolérance et la discrétion étaient de règle. Ainsi Sadoun, Benvéniste, Benrubi et Jaouën fils d’un soyeux lyonnais, seul à arborer la francisque, partageaient la même chambre. Un grand gaillard prénommé Joseph dont les parents tenaient une boutique de tailleur dans le quartier du Sentier à Paris, tournait en dérision avec son humour juif polonais sa situation d’élève retardataire admis à l’école communale que dirigeait monsieur Darcissac. Il fit très froid cet hiver là (cf. la verrière frigorifique transformée en salle de cours, évoquée précédemment). La neige tombée en abondance isolait le Chambon du reste du monde. Le tortillard hibernait à Dunières, la route rendue impraticable s’était transformée en un étroit ruban emmuré entre d’énormes congères durcies par la burle. Le plateau devint pour quelques semaines une forteresse imprenable. Pour Jean, Serge Fayol et moi, les trajets entre nos domiciles et le collège, surtout de nuit dans la clarté étoilée, tenaient de la fête en folie. Bernard qui guettait notre retour avec impatience ne comprenait rien à nos fous rires de bonshommes de neige, givrés de haut en bas. Il possédait une luge que nous transformions en attelage tiré par Puck et Buck, les deux chiens loups de monsieur Ferrier. (…)

TERRE D’ASILE EN

DANGER

TERRE D’ASILE EN

DANGER

Le Chambon terre d’asile certes, mais au point de susciter la méfiance de

Vichy et de se retrouver dans le collimateur de la gestapo. Que se passait-il

là-haut ? Le préfet de la Haute Loire, monsieur Bach aux ordres de Pétain mit

au défi le pasteur Trocmé en lui annonçant la visite officielle du ministre de

la jeunesse Lamirand, qui souhaitait inspecter les « admirables oeuvres de

jeunesse du Chambon-sur- Lignon ». Je fus alors contactée par notre professeur

de gymnastique, Naho, pour représenter lors d’un défilé au

stade l’effectif féminin de ma classe. Sans doute ignorait-il mes ascendances

juives, car mon arrivée avait précédé la venue par vagues successives de mes

coreligionnaires. Lorsque je l’entendis prononcer le nom de Lamirand, un sbire

de Vichy, je me rebellai. Ah non, jamais ça ! Georges ne fut pas informé dans

le détail des événements du 15 août 1942, ni de l’accueil glacial réservé à

Lamirand dont la visite tourna au fiasco. Au collège où régnait la loi du

silence, le sujet ne fut guère évoqué. Les plumes ne se délièrent qu’après la

tourmente pour raconter le culte au temple qui suivit la « réception sportive »

au stade Joubert et permit au protestantisme d’exprimer sa position non

violente. La tension fut portée à son comble lorsqu’une dizaine d’élèves de

terminale remirent au ministre une lettre dénonçant la rafle du Vel’ d’Hiv’ et

précisant qu’ils ne faisaient pas de différence entre les non-juifs et les

juifs qui se trouvaient parmi eux.

Le préfet reprocha au pasteur Trocmé d’avoir semé le désordre et lui signifia

qu’il avait reçu des ordres concernant les juifs étrangers et qu’il allait

charger ses services de les appliquer. En fait les gendarmes dépêchés sur place

se montrèrent peu actifs et repartirent sans un seul juif. L’affaire semblait

classée. Cependant le pasteur Trocmé et ses amis ne renoncèrent pas pour autant

à leurs activités qualifiées de subversives par le préfet.

Le 14 février 43, les pasteurs Trocmé et Theis ainsi que monsieur Darcissac,

directeur de l’école communale, furent arrêtés, puis internés dans un camp de

la Vienne, proche de Limoges, nommé Saint-Paul-d’Eyjeaux.

Libérés un mois plus tard, ils sont de retour le 17 mars. Mais Trocmé et Theis

disparaissent alors volontairement pour éviter tout prétexte à de nouvelles

interventions musclées, tandis que Darcissac reprend son poste d’enseignant.

Ainsi « Pâques 43 au Crouzet » intervint après une période agitée dont nous

n’avions pas mesuré les risques à venir.

L’année scolaire s’achève. L’été s’annonce aussi chaud que l’hiver a été froid.

Notre radeau vogue dans la crique de Rocheduc, les baignades sont de saison et

l’époque des fenaisons approche quand est donnée l’alerte de l’arrivée de la

gestapo qui investit par surprise « La maison des Roches » où sont logés de

nombreux étudiants d’origine étrangère. Ils sont tous raflés avec leur

directeur Daniel Trocmé, cousin du pasteur, battus, injuriés, embarqués dans

des cars… déportés. Daniel mourra en avril 44 au camp de Maideneck. Le grand

Joseph fit partie du convoi, Milou Sèche ayant été obligé de se séparer de lui

après les événements de février. Comment oublier le destin tragique de ce grand

garçon supprimé à la fleur de l’âge !

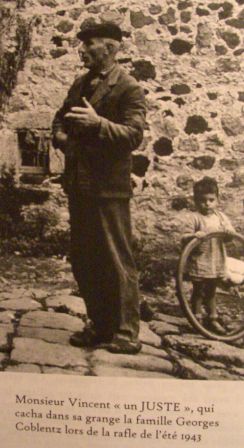

Donc l’alerte donnée vers 21 heures est aussitôt transmise à la ferme du

Crouzet. Pas de panique, Georges et Guite sont préparés à une telle

éventualité. Nous chaussons nos souliers de marche (réservés aux grandes

randonnées). Sacs à dos, pèlerines. Direction : la ferme amie des Vincent.

Georges porte Bernard sur ses épaules, Guite lui emboîte le pas, il fait sombre

dans mon souvenir, un sombre dans la manière noire d’une gravure flamande de «

Fuite en Egypte » dont Jean et moi fermons la marche. Est-ce le début d’une

nuit d’été ? Un tôt matin ? Le 15 août ou son lendemain ? L’alerte a été donnée

à 21 heures après je ne sais rien de précis, sinon qu’il fait clair lorsque

nous arrivons chez les Vincent.

La trappe s’est refermée. On perçoit le frottement au sol de l’échelle

repoussée en bas contre un mur. Nous voilà encagés entre un plafond et le

plancher de la grange, espace réduit où l’on ne se déplace qu’en rampant.

Le jour infiltre l’obscurité à la jointure des planches. On distingue les

parois et nos silhouettes nichées dans un tapis de foin répandu sur le sol. La

position assise convient tout juste à la taille de Bernard, immobile,

silencieux. Je pense aux forêts profondes qui s’élèvent derrière les planches,

à l’air libre. Il ferait bon courir librement là-bas, mais Bernard ne pourrait

pas suivre. Il faut se résigner à écouter Georges lire en sourdine à la lueur

d’une lampe de poche le Livre de Job.

Retour au Crouzet sitôt l’alerte levée. II fut décidé de nous éloigner

provisoirement du Chambon, Jean, Serge et moi, d’autant que l’opportunité se

présentait pour les garçons de se joindre à un camp d’éclaireurs, quant à moi,

j’accompagnais les louveteaux dont la cheftaine souhaitait des renforts

d’encadrement. Un camion nous transporta du côté des Cévennes. Sur place, les

louveteaux étant jugés trop jeunes pour camper sous la tente, une grange isolée

fut mise à notre disposition. Un soir des coups de feu furent tirés à

proximité. Il y eut un bruit sourd puis une plainte. Un maquisard blessé? Mon

réflexe fut de lui porter secours. La cheftaine s’y opposa en raison du risque

de représailles qui mettraient en danger les enfants dont nous avions la garde.

C’était rageant d’être réduits à l’impuissance. La cheftaine en convint.

En notre absence, Jean-Paul et Michel Coblentz (nos cousins germains) étaient

venus en séjour chez Madame Jouve, « Aux Airelles ». Autre surprise, nous

trouvâmes un garçonnet de neuf ans confiés à nos parents par Chouraqui. Le

jeune Armand avait dans son regard des images terribles dont il ne parla pas.

Il était difficile à entourer. I1 y avait entre nous la barrière de la

Kacherout qui l’empêchait de nous considérer comme ses coreligionnaires et qui

le rendait méfiant, sauf lorsqu’il nous accompagnait pour mener paître le

troupeau. On retrouvait alors l’enfant qu’il avait été quelque part dans un

village de Pologne, il riait, jouant avec les chèvres dont il buvait le lait à

même le pis. I1 fit un premier trimestre à l’école primaire du Chambon, puis

nous quitta pour de nouvelles errances sous la houlette de Chouraqui.

I1 faut préciser que la situation au Chambon s’était compliquée depuis que

l’hôtel du Lignon, tenu par madame Bonfils avait été

réquisitionné au printemps 43 et transformé en maison de convalescence pour les

blessés de la Wehrmacht. Ils y furent nombreux durant l’été 43, ce qui ne

facilitait pas la tâche des chefs de la Résistance, car il leur était difficile

de contrôler de jeunes écervelés qui voyaient là une occasion de se « payer des

boches ». Pierre Fayol usa de son autorité pour les empêcher

de prendre pour cible la baignade des soldats allemands qui s’étaient approprié

la plage dite de « tata Zoé ».

Etant donné la conjoncture, la famille laissa passer la victoire russe du 3

septembre 43 (reprise de Kharkov), sans la fête rituelle qui réunissait

jusqu’alors les Coblentz et les Fayol autour de la table de la grande salle

pour un repas festif à la gloire de l’armée rouge, la gourmandise suprême étant

la énième « dernière » boite de crème de marron Faugier offerte par Marianne

Fayol et agrémentée de crème Chantilly maison.

LE TORTILLARD DEUXIEME CLASSE

« Lentement mais sûrement » 1943-1944

Chaque rentrée scolaire était précédée des mêmes recommandations. Georges se

montrait intransigeant sur les notes de conduite et nous menaçait de nous

retirer du collège si nous étions indisciplinés. La perspective d’une carrière

de Jardinière d’enfants était la menace qui pesait sur moi. Quant à Jean il

subissait déjà un début d’application des peines sous forme d’un stage chez un

menuisier-tourneur, monsieur Dreyer. Il en fut enchanté et exécuta comme

chef-d’oeuvre un superbe tabouret au piétement tourné dans le style Louis XIII.

A l’évidence il était très doué, pour les travaux manuels. En revanche le latin

avait moins d’attrait pour lui comme pour son copain Perret. Ils chahutaient

les cours, ce qui fut mis en chanson : « Perret prenez la porte, qui, quae,

quod etc ».

La seconde littéraire 43-44 se fit remarquer par ses aptitudes innovantes, Nous

étions une classe passionnée et passionnante me confia plus tard Olivier

Hatzfeld, notre professeur principal. L’importance que j’accordai soudain aux

études doit beaucoup à son enseignement Il attendait de nous une approche

personnelle des auteurs qui était matière à des exposés d’élèves, suivis d’un

débat. J’eus la primeur de cet exercice : « le sentiment de la nature chez

Rousseau ». La bibliothèque personnelle de mon maître fut mise à disposition. A

moi de, trouver la méthode pour sélectionner les textes et bâtir un exposé. je

ne m’attendais pas à remporter le succès qui créa l’émulation chez mes

camarades. Hatzfeld avait atteint son objectif. Elue chef de classe

conjointement avec un camarade qui représentait les garçons de la classe, je

proposai d’instituer un journal bimensuel avec éditorial comptes-rendus des

activités du collège, tribune libre. Le, projet fut adopté démocratiquement, le

comité de rédaction étant renouvelable selon la disponibilité de chacun.

Hatzfeld encouragea notre initiative. Serge Fayol doué d’un talent de

dessinateur remarquable fut sollicité plusieurs fois pour illustrer la page de

titre. Dans l’une des rubriques réservées aux petites annonces, je relève :

Avis aux amateurs de chats. Les élèves qui désirent élever des petits chats

sont priés de s’adresser à Françoise Coblentz ». Le premier numéro du journal

est daté du 10 décembre 1943. Je suis dépositaire de quelques exemplaires du «

Tortillard deuxième classe », qui ont résisté aux nombreuses manipulations et à

l’usure d’un méchant support en papier des temps de pénurie. Un article signé

de ma plume revendique pour les femmes le droit de vote ainsi que l’égalité

avec les hommes dans l’exercice des fonctions publiques.

Toujours dans le cadre de nos activités scolaires fut montée la pièce de

Beaumarchais, « Le barbier de Séville » dans laquelle me fut confié le rôle de

Rosine. Nous donnâmes plusieurs représentations avant les vacances de Pâques.

Georges me fit l’honneur d’assister à la première, mais fut contraint de

quitter le spectacle avant la fin pour raccompagner aux « Airelles » Michel,

pris de douleurs abdominales.

Michel et Jean-Paul sont en effet scolarisés au Chambon et pensionnaires chez

madame Jouve en cette année de tous les dangers. Michel est inscrit en huitième

à l’école primaire, Jean-Paul suit les cours de sixième au collège : il est le

premier de sa classe. Les aînés de la fratrie se retrouvent aux « Airelles »,

car par mesure de prudence Georges et Guite souhaitent nous éloigner de la

ferme. Mais nous ne sommes internes que par intermittence, Jean aux « Airelles

», moi chez madame et monsieur Rey, un pasteur à vocation tardive, scolarisés

dans ma classe et logé dans une dépendance des « Airelles » (Jean

Rey sera assassiné dans sa paroisse pendant la guerre d’Algérie par

l’O.A.S. en raison de ses positions engagées contre la torture).

(…)

- Tu t’appelles Collin de Collin, disait le pasteur Estoppey. Comment de

Coblentz à Gobelin et à Collin se firent les changements d’identité ? La

famille eut recours à l’atelier clandestin de faux papiers monté par

Jean-Claude Puntz dit Plunne, de son vrai nom Oscar

Rosowsky, un juif aux ascendances lettones, émigré à Berlin puis à

Nice en 1933. En 1942, son père est déporté à Auschwitz et sa mère internée

dans le camp de Rivesaltes. Pour l’en faire sortir, il entre en apprentissage

chez un artisan mécanographe chargé de l’entretien des machines à écrire de la

préfecture de Nice. Grâce au vol de vrais papiers signés de sa main, il fait

libérer sa mère et comprend qu’il détient l’arme première de la clandestinité.

Il arrive en 43 au Chambon. I1 a 19 ans. Une machine à ronéotyper et deux

machines à écrire constituent l’essentiel de son matériel. Les papiers

originaux sont lavés au corrector et réutilisés. Pour fabriquer des cachets,

Plunne utilisait de la gélatine à polycopier afin de décalquer les cachets

authentiques et obtenir des tampons à l’identique. J’ai conservé ma carte

d’alimentation «J3 » au nom de Françoise Gabrielle Collin demeurant 8 avenue de

Merville à Cannes, délivrée le 24 mars 1943 et tamponnée par le « Service des

cartes de rationnement de la ville de Cannes ». Plunne était installé de

l’autre côté du Lignon, vers le Mazet. Je me présentai chez lui en mai 44,

chargée par Guite de récupérer nos fausses cartes d’alimentation établies au

nom de Collin, car lors de notre départ précipité, nous ne possédions que de

fausses cartes d’identité. Depuis Intres, c’était une véritable expédition à

vélo. Huit kilomètres de côte très raide jusqu’à Saint-Agrève, ensuite le

trajet jusqu’au Chambon, puis à nouveau une montée pénible jusqu’au Mazet. Un

jeune homme qui n’était peut-être pas Plunne me remit les précieux documents et

je m’en retournai mission accomplie. Après vérification, Guite vitupéra contre

mon étourderie : j’avais omis de contrôler les dates tamponnées lors de chaque

remise de tickets du mois. Or la 27e remise était datée du 30 février 1944 ! Le

3 fautif fut escamoté. Je garde le souvenir d’une belle balade, malgré le

minable vélo de Guite et le raté de Plunne ou de son collaborateur qui ont par

ailleurs à leur actif quelque 5.000 faux papiers en tout genre. Lorsque Plunne

redevint Oscar Rosowsky, il fit ses études de médecine et exerça son nouveau

sacerdoce près de Paris.

Avant d’abandonner le Crouzet munis de nos fausses cartes d’identité, il avait

fallu mettre la ferme en location. Elle fut occupée par la famille du

professeur Braemer. Des fermiers compréhensifs prirent en pension qui nos

moutons, qui nos chèvres, quant aux poules, aux lapins et aux chats, ils ne

furent pas déménagés me semble-t-il. Restait notre déménagement pour un

domicile prospecté par la filière des pasteurs.

POST – SCRIPTUM DE

L’AUTEUR, FLORENCE LEVY-COBLENTZ :

POST – SCRIPTUM DE

L’AUTEUR, FLORENCE LEVY-COBLENTZ :

Ces fragments d’un texte pris dans l’ordre de sa pagination font sens, en

évacuant toutefois les vibrations qui sous-tendent l’écriture dans son

intégralité.

Ainsi l’aventure chambonnaise des Coblentz ne s’achève pas impromptu selon la

formule « Adieu veau, vache, cochon, couvée ». Après la Libération, on se bat

encore en Alsace.

D’ou la poursuite de nos études au Chambon, tandis que la vie agricole reprend

son cours à la ferme des Crouzet jusqu’en Septembre 1945.

Vient alors le moment des adieux au Collège Cévenol, aux camarades dont

l’effectif s’amenuise, aux paysans amis, au paysage dans sa splendeur déjà

automnale. S’impose en outre une pensée prégnante pour le village d’Intres dont

le pasteur, Monsieur Estoppey fut notre « Juste », injustement oublié à la

marge de la micro histoire du Plateau cévenol et de la vallée de l’Eyrieux,

tout comme les Picq qui accueillirent dans leur ferme du hameau de Chapignac

les Collin mis en danger suite à la déportation de leurs grand-mère et

arrière-grand-mère maternelles (cette dernière était âgée de 96 an !).

Comments

Merci Laurent pour cet extrait du manuscrit de Francoise. Son texte est une vraie saga concrète et surtout émouvante.

Ses qualités épistolaires mériteraient une publication intégrale, peut- être un jour l'AACC aura le temps et les moyens de se pencher sur une édition.

Le talent de Francoise n'est plus à commenter ; on doit cependant remarquer les mots qui font vivre l'E.N.C.: MERCI pour cet enthousiasme qui relate une vie heureuse lors d'une période pourtant très difficile !

C'est un beau témoignage de confiance.

Quatre "petits" correctifs:

-Le scientifique mentionné sous le nom de Grotetzi est en fait Alexandre Grotendiek, dit "Alex le poète" et futur médaillé Field (donc prix "nobel"en mathématique).

-Le prof de gym qui accueille le "ministre de Vichy" n'est pas Noah mais Naho, totem attribué à P. Brès.

-L'arrestation de Trocmé, Theis et Darcissac, en février 43, ne les conduit pas"dans un camp d'internement proche de la frontière espagnole" mais dans un camp de la Vienne,proche de Limoges,nommé Saint-Paul-d'Eygeaux.

-Les soldats allemands convalescents sont bien à l'hôtel du Lignon, mais le proprio.n'est pas Mme Lombard mais Bonfils.

Cela va mieux en le disant et évite les légendes !

Gerard Bollon

G.B.Merci Gérard pour ces précisions qui ont du être effacées ou faussées par le temps dans la mémoire de Françoise. Quand j'ai recueilli le dernier exemplaire de son ouvrage, édité à compte d'auteur, chez elle à Strasbourg, elle avait elle-même préparé une feuille avec quelques corrections. Je vais m'empresser de lui apporter celles-ci, car elle est très pointilleuse en ce qui concerne les faits et les noms qu'elle rapporte. Elle sera ravie de ces précisions.

Roland MayerIl sera utile de faire relire le texte en entier si le question de la réédition de l'ouvrage se pose.

Pour info, c'est Emile Sèches (avec un s à la fin) et la pension Tante Soly (avec un y).

Je le sais, c'étaient mes grand parents ! Et je suis moi même allée en vacances ici .

Isabelle Sèches

isa@isa : je suis alle a la pension tante soly entre 1947 1948 et je recherche des photos,j etais avec mon frere raphael ,merci.

ISAAC MARCj'ai séjourné pendant les vacances été 1958 chez Tante Soly dont j'ai gardé d'excellents souvenirs et aimerais savoir s'il existe des photos de cette période. Merci d'avance. Cordialement

mamygigi@isa :

bonjour,

bien qu' "étranger" au Collège Cévenol, son histoire me touche à plus d'un titre. C'est un travail de biographie qui m'a conduit sur ce site. Je relève ceci, sur Wikipedia, à propos d'Alexander Grothendieck:

"Sacha Schapiro, son père, est un anarchiste militant né près de Bryansk, ville située en Ukraine peuplée de Juifs hassidim2. Après avoir passé dix ans en prison pour sa participation à plusieurs soulèvements anti-tsaristes, il rejoint Berlin où il rencontre sa femme, Hanka Grothendieck, protestante hambourgeoise qui partage l'idéal anarchiste. Elle est alors mariée à Johannes Raddatz : le fils de Sacha et Hanka s'appelle tout d'abord Alexander Raddatz. Hanka divorce en 1929. Sacha reconnaît le petit Alexander mais n'épouse pas Hanka.

Hanka et Sacha fréquentent les cercles radicaux. En 1933, la montée du nazisme les contraint à quitter l'Allemagne pour l'Espagne où ils participent, en 1936, à la guerre civile au côté du Frente Popular. Alexander est alors placé dans la famille de Wilhelm Heydorn, un pasteur protestant, maître d'école près de Hambourg. En 1939, les Heydorn, considérant qu’il est dangereux pour un enfant juif de rester en Allemagne, demandent à ses parents de le reprendre. Les retrouvailles sont de courte durée : Sacha est bientôt emprisonné au camp du Vernet dans l'Ariège. En 1942, il est déporté via Drancy à Auschwitz où il meurt la même année. En 1940, Hanka et Alexander sont emmenés au camp de Rieucros, en Lozère ; le jeune Alexander est autorisé à quitter le camp pour étudier à l’école de la ville voisine de Mende. Il francise son prénom en Alexandre3. De 1942 à 1944, Alexandre est caché au Chambon-sur-Lignon, à « la Guespy », une maison d'enfants du Secours suisse, où étaient également cachés beaucoup de jeunes Juifs. Il est alors élève au Collège Cévenol où il passe son baccalauréat à la fin de la guerre."

Frédéric Lavachery, Chaudeyrolles.

Frédéric LavcheryI would like to have direct communication with the family Coblentz and descendants...Does anyone know -- please write me..Thank you.

Howard Coblentz@Howard Coblentz :

Roland MAYERDear Howard,

I know Françoise Lévy-Coblentz who wrote the text above. She’s now a charming old lady living in Strasbourg (France). She was married to a recognized doctor, Dr Lévy. I don’t know if she had children. She does not use internet, so I suggest you sending me your address and I shall put you in connection with her. rolandmayer2@gmail.com

Best regards,

@Howard Coblentz :

Iona CoblentzDear Howard, I don't know what is the connection between you an françoise. Françoise is the cousin from my father who was in the college cevenol as well, and at the pension jouve. her mother and father were my grand aunt and grand oncle.

In fact she doesn't use internet, but i can send her some message If you want.

Francoise is a distant cousin of mine Coblentz Branch

Relationship

howard CoblentzRelation of Joseph Coblentz to Florence Levy Coblentz: Great-great-granddaughter

Here's how:

1. David Coblentz is a son of Joseph Coblentz

2. Georges Coblentz is a son of David Coblentz

3. Francoise Levy is a daughter of Georges Coblentz

4. Florence Levy Coblentz is a daughter of Francoise Levy

Relationship

Relation of Oury(Felix) Coblentz (Koblentz) to Joseph Coblentz: Grandson

Here's how:

1. Dominique Gescheliche (Goetlieb) Coblentz is a son of Oury(Felix) Coblentz (Koblentz)

2. Joseph Coblentz is a BROTHER of Dominique Gescheliche (Goetlieb) Coblentz

Dominique Coblentz is brother of Joseph Coblentz 1806 born ---my great great grandfather.

howard Coblentz