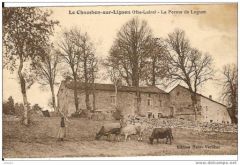

Le nom de la

ferme a-t-il donné son nom au chemin ou l’inverse ? Héritage local, le nom

est antérieur au Collège. C’est un patronyme dérivé de Luc dans le centre de la

France. Mais une vielle carte postale l’identifie comme ferme de Luguet. Erreur

typographique ? A défaut ce serait une agglutination de l’Huguet,

diminutif de Hugues...

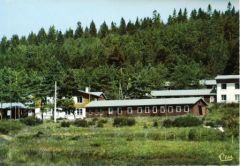

Une ancienne ferme, donc, transformée en bâtiment d’usages administratif,

réfectoire, gymnase

et

salle de réunions. Pour nous, c’était avant tout la cantine. A environ 300

mètres des dortoirs, tout de même. L’hiver, au petit matin comme à la nuit

tombée, le sentier se pratiquait à la lampe de poche s’agitant comme autant de

lucioles, qu’il vente, pleuve ou neige. C’est dire que le porridge et le

chocolat chaud étaient avalés avec bonheur. L’hiver nous faisions des combats

d’épée avec les immenses stalactites qui descendaient du toit. Défiant

l’interdit des glissades, nous jetions les cruches d’eau dans la petite pente à

sa sortie afin d’entretenir les deux mètres de piste de glace... Seul le

déjeuner de midi était mixte. Une ségrégation prudente régnait encore aux

heures trop matines ou crépusculaires... Non-mixité qui faisait d’ailleurs

débat. Il y avait deux services. Autre ségrégation ?

Mesquinerie : 7 morceaux de viande ont disparu à Luquet :

engueulade entre maitres d’internat. Quelle abomination, en effet, quand on

songe à la perte. Confiance : on compte les élèves au repas. Il manque des

cartes de présences. Propreté : Ne pourrait-on pas avoir la joie de manger

dans une vaisselle propre ? (CFD 67, page 10, « Questions », signature

illisible)

Le réfectoire. Etait-ce bien Luc Olivier Barriol qui en était le cuisinier

?

![]() A partir de ce billet se déroule, dans un ordre à peu près

logique, la description des lieux tel qu’ils m’apparaissaient en 67/68.

Certains sont donc mentionnés comme "passés" (Les Heures Claires), d’autres

comme "en devenir" (le Gymnase). Mais tous ont leur place. Puis suivent

toutes les informations sur les élèves présents à cette période, puis ceux d’en

deçà et d’au delà.

A partir de ce billet se déroule, dans un ordre à peu près

logique, la description des lieux tel qu’ils m’apparaissaient en 67/68.

Certains sont donc mentionnés comme "passés" (Les Heures Claires), d’autres

comme "en devenir" (le Gymnase). Mais tous ont leur place. Puis suivent

toutes les informations sur les élèves présents à cette période, puis ceux d’en

deçà et d’au delà.

Vos contributions

Tuesday 29 September 2015,11:37

Wednesday 9 September 2015,02:56

Wednesday 9 September 2015,02:49

Sunday 6 September 2015,16:24

Monday 17 August 2015,14:47

Monday 17 August 2015,13:20

Tuesday 7 July 2015,18:18

Tuesday 26 May 2015,22:28

Saturday 9 May 2015,07:48

Sunday 12 April 2015,19:11