En 1963/64, de graves tensions dans l’équipe dirigeante du Collège Cévenol aboutissent au renvoi de 7 professeurs et surveillants et de plusieurs élèves. Marianne Mermet-Bouvier Hatzfeld, fille d’Olivier Hatzfeld, résume de la manière la plus objective possible l’historique de ces évènements et leurs tragiques conséquences.

Ce billet fait écho à un autre billet consacré aux «

Heures Claires », publié sur ce blog le 16 jun 2008, dans les commentaires

duquel de nombreuses personnes se sont exprimées sur ces évènements. Si

vous souhaitez à votre tour témoigner sur cette période sombre de l’histoire du

Collège, faites-le plutôt ici, à la suite de ce billet, en toute liberté mais

dans le respect des vivants et des morts.

Le livre d’Olivier Hatzfeld, Le Collège Cévenol a cinquante ans : petite

histoire d’une grande aventure, publié en 1989, dont nous vous

recommandons chaudement la lecture, donne également quelques précieuses clés

pour comprendre l’histoire du Collège Cévenol dans toute sa complexité.

Édouard Théis, fondateur avec André Trocmé du Collège Cévenol en 1938

(d’abord appelé Nouvelle École Cévenole) doit prendre sa retraite en juin 64.

Il est très difficile d’envisager sa succession car il est l’un des

co-fondateurs et par là intouchable, néanmoins, ses ennuis de santé font qu’il

est moins présent, moins réactif…. Olivier Hatzfeld (arrivé au Collège en 42

puis parti diriger l’Ecole Normale d’Instituteurs à Madagascar de 46 à 56 et

revenu ensuite) avait déjà remplacé Theis un trimestre quand celui-ci avait été

malade, il était le candidat du CA et de son président, André Trocmé. Arrivé en

1961, J.-M. Hornus, prof de philo (qu’Hatzfeld enseignait jusqu’alors) est un

pasteur brillant, beau parleur, séducteur, amusant… Il devient en peu de temps

le préféré de Theis. Il est alors question d’une co-direction Hatzfeld-Hornus,

ce qui est proposé et acté en juin 63 par le CA, les intéressés et la direction

d’alors (Theis et Lavondés). Hatzfeld s’occupant plus de pédagogie, des

relations avec « l’Etat » et des classes et Hornus de gestion et de

représentation en dehors. Les relations entre Hornus et Hatzfeld paraissent

amicales, j’ai retrouvé une lettre de Hornus à Hatzfeld de septembre 63 où il

se réjouit de travailler avec lui et se plaint au contraire de Theis et dit

appréhender de travailler avec Lavondés « qu’il ne supporte pas ».

En fait, Hornus désirait la direction seul, il était en embuscade et attendait

son heure. « Le plus gros doit manger le petit » dit il à un collègue, ou

encore « Dieu est avec moi, car je suis le choix de Theis et Dieu est avec

Theis… »

Le collège avait beaucoup grandi, plusieurs enseignants nouveaux étaient

arrivés, des pasteurs et curés défroqués : les curés étaient au nombre de

6, peu de professeurs diplômés parmi eux. Tous ces nouveaux étaient

chéris de Theis qui y voyait des « brebis retrouvées ». Cela faisait une drôle

d’ambiance au Collège, un retour de la piété primaire et une façon « d’obéir »

aveuglement à l’autorité et de résoudre leurs problèmes avec la seule prière.

Alors que les « autres », les « impurs » comme ils s’étaient surnommé eux-mêmes

par dérision, avaient l’habitude de discuter, de débattre, de confronter leurs

idées…

L’année 63, c’est aussi le départ d’Eric Perrenoud, responsable d’internat

estimé, et qu’il faut remplacer. Antonio Plazas était persuadé que cette

place allait lui revenir en raison de son ancienneté et de ses très bonnes

relations avec Theis. Or c’est Jaques Lagarde qui est nommé, contre

l’avis des maitres d’internat, de plusieurs professeurs et de plusieurs membres

du CA : il y avait déjà eu déjà des incidents, une plainte contre Lagarde

auprès du procureur de la République qui en avait avisé le Collège Cévenol en

été ou automne 63.

A la suite de nouveaux incidents ( ?), le 9 janvier 1964, M. Theis invite tous

les maitres d’internat et M. Hornus pour une réunion, mais pas Hatzfeld, qui

aurait pourtant dû, en temps que futur co-directeur, être associé de la même

façon que Hornus à cette explication.

Jim Bean, conseiller des élèves, pour essayer de détendre l’atmosphère, prend

l’initiative d’inviter, à titre privé, le 17 janvier, quelques personnes pour

essayer de voir ce qu’on peut faire pour l’internat : viennent Lagarde, Law,

Plazas, Faure, Hornus, Hatzfeld, Hollard, Loupiac, Parker. La réunion se passe

bien et un autre rendez vous est pris pour le 28 janvier.

Le 22 janvier, après le culte du soir où Lagarde lui-même avait parlé de la

nécessité de se confier à quelqu’un quand on est en difficulté, l’élève C. (13

ans ?) se confie à l’élève surveillant Groneman sur sa vie aux « Heures Claires

» l’année précédente. Groneman questionne K., un autre élève des « Heures

Claires », qui confirme les accusations de C. Groneman en parle à

Couprie, un autre élève surveillant, qui en parle à Albricias, maitre

d’internat, et Albricias interroge C. et K. le samedi 25 janvier.

Parallèlement, Albricias rencontre Mmes Lavondés (Directrice) et De Latour

(responsable de l’internat de jeunes filles) le 26 janvier pour les avertir de

ses fiançailles avec une surveillante et que ces dames ne s’étonnent donc pas

de les voir ensemble. Or, c’est interdit par le règlement (des relations entre

maitres et maitresses d’internat !) : le 27 janvier au matin, une commission

composée de Mme Lavondes, Mme De Latour, M. Theis et M. Hornus (Hatzfeld non

invité encore une fois) décide du renvoi immédiat de Albricias sans même

l’entendre. Il est prévenu à 18 h et vient voir Hatzfeld qui n’est pas au

courant. Le 28 au matin, Hollard, Law, Loupiac, PLazas et Hatzfeld estiment

que, même si Albricias n’est pas un excellent maitre d’internat, son renvoi a

été prononcé de façon irrégulière et qu’ainsi a été détruite l’atmosphère de

confiance nécessaire pour que la réunion du soir chez Jim Bean soit utile ; ils

l’écrivent à Jim dans une lettre personnelle. Pour éviter l’impression de

rupture, Hollard et Hatzfeld apportent eux-même la lettre et restent deux

heures avec Jim, Faure, Hornus, Lagarde et Parker. On ne parle pas de

l’internat de l’année à venir mais des derniers événements, et on y arrive

assez bien pour penser qu’il soit utile de se revoir : rendez vous est pris le

12 février. Voici cette fameuse lettre à Jim Bean du 28 janvier 64 :

« Cher Jim

Un de nos collègues a été congédié dans des conditions arbitraires, sans

que rien n’ait été fait pour l’aider à mieux faire son travail et sans qu’on

lui ait donné la possibilité de s’expliquer.

Nous savons les efforts que tu as fait pour aider à résoudre les problèmes

de l’internat, mais des conversations telles que celles que nous avons déjà

eues n’ont de sens que dans la confiance.

Cette confiance n’existe pas alors que chacun d’entre nous peut se voir

ainsi congédié. Notre présence est inutile.

Nous savons que toi-même et Jean Parker, vous n’êtes pour rien dans ce qui

s’est passé et nous reprendrons volontiers contact avec vous

deux.

D. Law, A. Plazas, R. Hollard, D. Loupiac, O. Hatzfeld (je suppose qu’A.

Faure est dans la même situation que toi et J. Parker.) »

Au cours de cette réunion, quelques élèves surveillants, cherchant quelqu’un en

qui ils aient confiance, demandent à voir Hatzfeld et le voient en effet 3 ou 4

minutes. Ils lui disent que par solidarité avec Albricias, ils ont décidé de

faire grève ; ils ont déjà averti les maitres d’internat qui ont pu prendre

leurs dispositions. Ils parlent aussi de la possibilité d’un chahut ; Hatzfeld

les en dissuade et il n’y aura pas de chahut. Il leur conseille de voir Theis.

Dès qu’ils sont partis, Hatzfeld rend compte aux collègues présents de son

entretien.

Albricias se rend chez Plazas le soir ; David Law était présent. Albricias

accuse Lagarde devant ses deux collègues d’être « pédéraste ». Le même soir,

dans une réunion d’élèves surveillants, Groneman et Couprie en parlent entre

eux et vont voir Theis le mercredi 29. Theis les recevra sans leur

demander de cesser préalablement la grève (or il reprochera ensuite à Hatzfeld

d’avoir approuvé cette grève). Voici la Lettre des élèves surveillants à

Theis, signée par 14 d’entre eux sur 18.

« Monsieur

Après avoir pris conscience des problèmes soulevés par des décisions que

nous, surveillants, considérons comme arbitraires, nous avons décidé de nous

mettre en grève à partir du mercredi 29 janvier 1964.Nous avons été déçus, dès

le début de cette année, par certaines mesures prises à notre avis d’une

manière par trop précipitée et après avoir mûrement réfléchi à ce que devrait

être « l’esprit du collège », nous nous permettons de prendre position, non pas

dans un esprit d’opposition, mais plutôt pour essayer d’entrer en pourparler de

manière à construire ce qui malheureusement semble avoir

disparu.

Nous savons qu’il serait normal que cette lettre passe par le Directeur de

l’Internat, mais l’expérience nous a prouvé qu’il valait mieux nous en référer

à un homme digne de confiance.

Dans l’attente d’un contact qui s’impose d’une manière urgente, nous vous

prions de bien vouloir accepter, Monsieur, notre profond

respect.

Balgueric, Begin, Couprie, Csire, Ebelle, Gramaud, Grob, Groneman, Patrice,

Perillard, Petit, Reuss, Souclier, Gilmour. »

Et ils reprennent rendez vous avec Theis le lendemain 30 janvier à 11 h pour

lui parler de Lagarde. Ils lui portent à ce moment-là 6 témoignages écrits

d’élèves qui avaient été internes aux « Heures Claires ».

Le 30 janvier, Hatzfeld, devant Jim Bean, tente d’expliquer à Hornus les termes

de la lettre du 28 et lui prie d’accepter ses excuses. En cinq autres

occasions, les semaines suivantes, Hatzfeld renouvellera ses excuses et son

offre de réconciliation, en vain.

Le 31 janvier, à 17 h, à la bibliothèque, Hornus lit devant tous les

professeurs, réunis pour l’occasion, la lettre du 28. Hatzfeld essaie de

s’expliquer. Pierre Vernier puis Hornus se déchainent contre lui et

contre Antonio Plazas, Hornus disant que si Hatzfeld doit « vérifier tout ce

qu’il fait, aucune collaboration ne sera possible ». Des copies de cette lettre

seront ensuite répandues par M Theis sans l’accord des signataires et c’est

seulement ainsi que l’on pourra savoir qu’ils ne sont pas d’accord avec la

manière dont Albricias avait été renvoyé.

Le samedi 1er février à 8 h du matin, Law va voir Albricias pour savoir quel

rôle il avait joué dans l’affaire concernant Lagarde. Au cours de cette

conversation, Albricias montre à Law d’autres témoignages qu’il avait obtenu

lui-même la veille d’anciens internes des « Heures Claires » et dont il

comptait se servir contre le Collège. Law les prend et les remet à Theis.

Le vendredi soir 31 janvier, Albricias réunit ses internes, en en excluant les

élèves surveillants et leur parle de son renvoi et des accusations portées

contre Lagarde. Il les invite à écrire à leurs parents.

Le samedi soir 1er février, en présence de Jim Bean et des maitres d’internat

mais en l’absence de Plazas ( ? ), David Law avertit les élèves surveillants,

puis les autres internes, que l’enquête présidée par Theis suivrait son cours

et les supplie de faire confiance et de ne plus s’occuper de cette

affaire.

Je n’ai pas retrouvé la date de départ d’Albricias.

Puis survient le CA où Hornus demande à être nommé seul directeur mais n‘est

pas suivi. Le CA le nomme directeur mais en lui demandant de laisser une

place à Hatzfeld dans l’équipe directoriale. Hornus n’a pourtant pas ménagé ses

critiques à l’égard de Hatzfeld. Ricoeur, qui fait partie du CA et défend

Hatzfeld, parle de « réquisitoire scandaleux ».

Commence ensuite une campagne menée par Theis et Hornus auprès des collègues

afin qu’ils se prononcent en faveur d’une direction unique de Hornus et fassent

ainsi pression sur le CA et son président. La plupart des profs qui ont signé

cette lettre l’ont fait dans la crainte que le Collège, et donc leur

gagne-pain, ne ferme, crainte qu’Hornus savait mettre en avant. Une chaine de

prières des « pieusards », pendant toute une nuit, est organisée par Parker,

pour que le ciel influence le CA dans le « bon » sens (c’est-à-dire pour nommer

Hornus seul directeur)

Le 14 mars a donc lieu un nouveau CA où Hornus devait dire s’il acceptait la

décision du CA (co-direction avec Hatzfeld). Hornus refuse et produit la

liste du personnel (une bonne moitié) qui a signé en sa faveur ! Trocmé

fait remarquer le vice constitutionnel de l’Association Gestionnaire du Collège

qui « ne sépare pas nettement les pouvoirs ». Hornus, selon les termes de

Trocmé, a « déclaré la guerre au CA » et menace de se séparer du CA ! Le

CA, furieux, parle de renvoyer tous les membres qui ont proféré de telles

menaces. Afin de ramener la paix, Trocmé propose une démission en bloc du

CA afin de refaire les statuts, mais n’étant pas suivi, il démissionne. Il

envoie à tous les adhérents et salariés une longue lettre dans laquelle il

explique son geste et ses regrets.

Aux vacances de Pâques (10 avril 64), Antonio Plazas est renvoyé de l’internat,

mais comme il n’a pas d’endroit où aller, il est autorisé à y habiter avec sa

femme Suzie jusqu’en juin ; il peut également continuer à enseigner jusqu’en

juin. Réponse des « purs » : une réunion de prière afin qu’Antonio se repente

!

Nouveau conseil d’administration, dont Petrequin est le nouveau président, qui

prend une décision raisonnable, vu les réactions violentes de Hornus : nommer

un nouveau directeur extérieur au Collège. La commission de recrutement,

composée de Ricoeur et Lelièvre (pasteur du Chambon), choisit Roland Leenhart,

ancien pasteur, un homme doux avec qui Hatzfeld a travaillé à Madagascar.

Mais Leenhart n’est pas enthousiaste pour venir.

Le 9 mai, une lettre tirée à 1500 exemplaires, envoyée aux anciens et

distribuée au Chambon et appuyée par une note de Theis, vise à décrédibiliser

Plazas qui se représente comme président de l’Association des anciens.

Cette manœuvre non seulement échouera mais accentuera encore la haine entre les

deux camps dans le collège ! Ce n’était pas du tout dans les habitudes de

faire une telle campagne, il y avait environ 300 adhérents à l’AACC et donc ce

chiffre de 1500 courriers montre l’importance, pour le camp des « purs », de

barrer la route à Antonio ! L’AACC était en effet une sorte de caution

morale pour le Collège.

Certains profs parmi les « purs » n’hésitent pas à prendre les élèves à

partie. Miss Maber demande ainsi aux élèves de prier pour que les profs «

non chrétiens » soient renvoyés (elle vise Antonio Plazas et David Law) ; et

Vernier ne perd pas une occasion de se moquer des infirmités physiques

d’Antonio. Il prend les élèves à partie, les accuse d’être des menteurs : la

Direction lui demande de se calmer !

Jeudi 21 mai, Mme Lavondés s’assure auprès d’Hatzfeld qu’il sera là l’an

prochain et celui-ci lui disant que oui, elle ne fait aucune objection.

Samedi 6 juin : réélection triomphale d’Antonio comme président des anciens

(les élèves avaient auparavant manifesté leur soutien à Antonio, par exemple en

posant une plaque « avenue A. Plazas ».

Lundi 8 juin : annonce de cette réélection au journal parlé par Hatzfeld; puis

au réfectoire par Marcel Bégin. A chaque fois la nouvelle est applaudie par les

élèves. Menaces de renvoi contre Bégin et tout Cosmos.

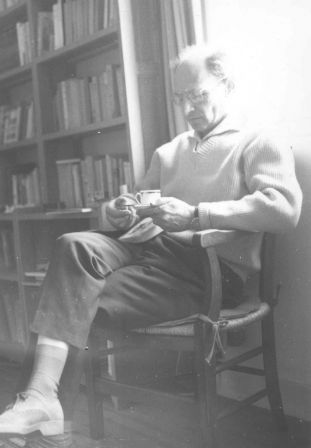

Mercredi 10 juin, feu de

camp des « impurs », où est prise la fameuse photo (ci-contre) qui réunit les

profs et les grands élèves.

Mercredi 10 juin, feu de

camp des « impurs », où est prise la fameuse photo (ci-contre) qui réunit les

profs et les grands élèves.

Mardi 16 juin, réunion des « purs » chez M. Theis qui vient de rentrer des

E.U. Annonce du départ de Lagarde. On envisage de faire partir les

« impurs » et on en voit les risques : explosion chez les élèves.

Mercredi 17 juin, entrevue de Roger Hollard, Theis, Lavondés, Jim.

Hollard est accusé d’être responsable de la réélection d’Antonio, coupable de

rébellion.

Vendredi 19 juin, Miss Maber demande à Roger Hollard de partir pour éviter la

démission de 12 collègues. Mme Samson demande le renvoi de Hollard : «

C’est lui ou moi ». Puis c’est Vernier qui demande à Theis le renvoi

de Hatzfeld.

Samedi 20 juin, formation d’un syndicat par Hornus dont ne font partie que les

« purs ». Objectif: tenir tête à l’employeur (le CA) mais sans soutenir un prof

congédié par la direction.

Le 29 juin, Hatzfeld reçoit une lettre de renvoi « pour fautes graves » sans

que ces fautes soient très claires : « a pris parti pour des fauteurs de

troubles » avec dédommagements ( ? ). Avec cette note en fin de lettre : «

Vous pourrez plaider votre cause devant le nouveau directeur R. Leenhart

qui doit arriver ».

Une nouvelle lettre de Lavondés du 1er juillet précise les « fautes graves » :

« En janvier, vous avez considéré qu’une grève pouvait être éducative pour

les élèves et en juin vous avez trouvé bon de provoquer une ovation parmi les

élèves pour un professeur renvoyé ».

Seront donc renvoyés cette année là : Albricias, Plazas, Law, Hollard, Durham

(américain embauché au début de l’année qui partira sans indemnités alors qu’il

avait payé lui-même son voyage, renvoyé parce que Vernier avait besoin du

logement qu’il occupait) et Hatzfeld ; Lagarde étant parti de lui-même.

Des élèves « meneurs » seront renvoyés également : Bégin, Gilmour, Grob,

Ebellé, Lajos ( ? ), certains entre les deux épreuves du Bac !

En juillet, François Lods meurt en montagne et un mois après, son père William

et ses deux sœurs.

Hatzfeld

plaide sa cause et celle de ses amis (surtout celle d’Antonio qui est dans une

situation critique) devant Leenhart mais en vain ; celui-ci n’ose pas désavouer

son prédécesseur et risquer de recommencer la guerre. Hatzfeld obtient en

janvier 65 que sa lettre de renvoi soit « commuée » en année sabbatique avec un

an de salaire (Leenhart écrit « Devant l’énormité de la tâche, j’ai été

obligé de demander à M. Hatzfeld, parce que plus « directoriable » que moi, de

s’effacer et de quitter le Chambon »). Après plus d’un an de

recherche d’emploi (avec 8 enfants à charge), Hatzfeld, trop vieux (48 ans)

pour rentrer dans l’éducation nationale, trop marqué par ces « soi-disant

fautes graves » pour rentrer dans un établissement protestant, trouve enfin un

poste – précaire - de contractuel à Valence au Lycée agricole du

Valentin. Le contrat se termine en juin, puis renouvelé en septembre.

Hatzfeld passe son CAPES en limite d’âge et enfin crée l’INRAP (Institut de

recherches et d’Applications Pédagogiques) à Dijon, dépendant du ministère de

l’Agriculture, où il donnera sa pleine mesure en construisant toute la

pédagogie de cet enseignement agricole naissant !

Hatzfeld

plaide sa cause et celle de ses amis (surtout celle d’Antonio qui est dans une

situation critique) devant Leenhart mais en vain ; celui-ci n’ose pas désavouer

son prédécesseur et risquer de recommencer la guerre. Hatzfeld obtient en

janvier 65 que sa lettre de renvoi soit « commuée » en année sabbatique avec un

an de salaire (Leenhart écrit « Devant l’énormité de la tâche, j’ai été

obligé de demander à M. Hatzfeld, parce que plus « directoriable » que moi, de

s’effacer et de quitter le Chambon »). Après plus d’un an de

recherche d’emploi (avec 8 enfants à charge), Hatzfeld, trop vieux (48 ans)

pour rentrer dans l’éducation nationale, trop marqué par ces « soi-disant

fautes graves » pour rentrer dans un établissement protestant, trouve enfin un

poste – précaire - de contractuel à Valence au Lycée agricole du

Valentin. Le contrat se termine en juin, puis renouvelé en septembre.

Hatzfeld passe son CAPES en limite d’âge et enfin crée l’INRAP (Institut de

recherches et d’Applications Pédagogiques) à Dijon, dépendant du ministère de

l’Agriculture, où il donnera sa pleine mesure en construisant toute la

pédagogie de cet enseignement agricole naissant !

Pendant ce temps, au Collège, Leenhart fait ce qu’il peut, tant bien que mal.

Il meurt brusquement (crise d’urémie ?) au printemps 66.

Antonio se sépare de sa femme, s’installe un temps à Bourg de Péage où il tient

un magasin de chaussures, se remarie avec Marie, puis repart et, se contentant

de sa pension d’invalidité pour vivre, se consacre désormais entièrement à sa

peinture. David Law et Roger Hollard partent enseigner dans un lycée

agricole à Manicourt. Hollard passera le CAPES et enseignera dans le

public à Evian, avant de revenir au Collège comme directeur en 71.

Je ne sais pas ce que sont devenus Albricias, Durham (reparti aux USA).

Il me manque le nom d’un des renvoyés (mon père parlait de 7 personnes).

Lagarde part à Avignon. Hornus part aussi en 67 et se suicidera dans les

années 85 avec sa femme sans laisser d’explication.

Plusieurs parmi les « purs » ont écrit à Hatzfeld pour lui demander pardon,

pardon qu’il leur a accordé. Hornus demandera pardon par l’intermédiaire

d’Henri Hatzfeld (pasteur) mais Hatzfeld refusera de lui pardonner. Dans

une lettre à Hornus, Hatzfeld écrit : « Vous avez fait à moi, aux miens, à

mes amis, tout le mal que vous avez pu faire en nous ôtant plus que la vie :

nos raisons de vivre. Et tout cela sans justice, sans motif, sans explication.

Je n’ai pas cherché à me venger et j’essaye maintenant, comme je vous le

disais, d’oublier que j’ai eu le malheur de vous connaitre et de vous faire

confiance. »

L’année d’après, des élèves ont continué la rébellion sous forme de lettres

anonymes savoureuses.

L’analyse de cette crise ? D’abord le Collège avait grandi, trop vite peut

être, les nouveaux arrivants n’avaient pas tous « l’esprit collège » fait de

tolérance et de réflexion. Est arrivé un homme ambitieux et sans scrupules,

probablement instable, qui a profité de Theis qui était très affaibli et qui a

séduit, à la fois par son statut de pasteur et son charme, une partie des

collègues. Ensuite, deux évènements se télescopent : l’affaire Lagarde et le

renvoi d’Albricias, qui ont servi de détonateur. Se sont alors révélées toutes

sortes de jalousies, mesquineries, libérant des pulsions sordides, certains se

croyant autorisés à demander le départ d’un collègue qu’ils n’aimaient pas, à

récupérer un poste plus avantageux, un logement, l’amour des élèves… et Theis

voulant faire « place nette » pour son successeur. Mais dans l’ensemble, même

pour ceux qui l’ont vécue, cette crise aura été incompréhensible : un coup de

folie collectif ?

Marianne Mermet-Bouvier Hatzfeld, mai 2009

Vos contributions

Tuesday 29 September 2015,11:37

Wednesday 9 September 2015,02:56

Wednesday 9 September 2015,02:49

Sunday 6 September 2015,16:24

Monday 17 August 2015,14:47

Monday 17 August 2015,13:20

Tuesday 7 July 2015,18:18

Tuesday 26 May 2015,22:28

Saturday 9 May 2015,07:48

Sunday 12 April 2015,19:11